私たちごとではございますが、今年の当歯科医院全体目標と私個人の目標を熱く「青年の主張」チックに述べさせて頂きます!

【医院としての目標】

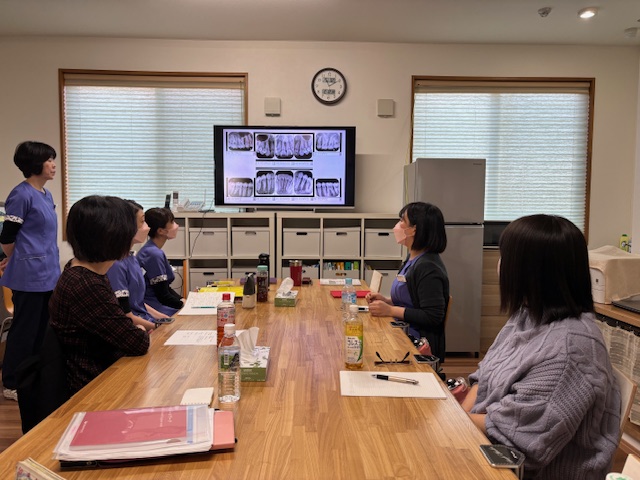

当歯科医院の歯科衛生士が「歯周組織を治せる衛生士」のなるために今まで各自がバラバラな基準で行っていた歯のメンテナンスを「カリスマ衛生士奥山さん」の指導のもと「治せる衛生士」としてのシステム、環境、文化を作る。

そのためには、まず、1丁目1番地として奥山衛生士の指導のもと、規格的な口腔内写真、10枚法写真を正確にかつルーティンにできる技術とシステムをスタッフ全員で習得する。

そして、その規格的な資料分析に基づいて毎回の歯のメンテナンス時のOHI(口腔衛生指導)の時には、持参してもらった「ハオブラシ」によるTBI(歯ブラシ指導)で患者さんに歯周病予防、セルフケアを「自分ごと」にしてもらい効率の良い歯ブラシ方法を習得してもらう。

【院長:羽尾博嗣としての目標】

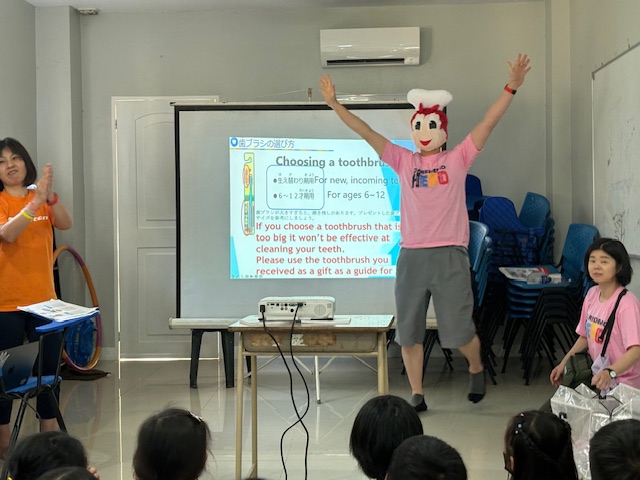

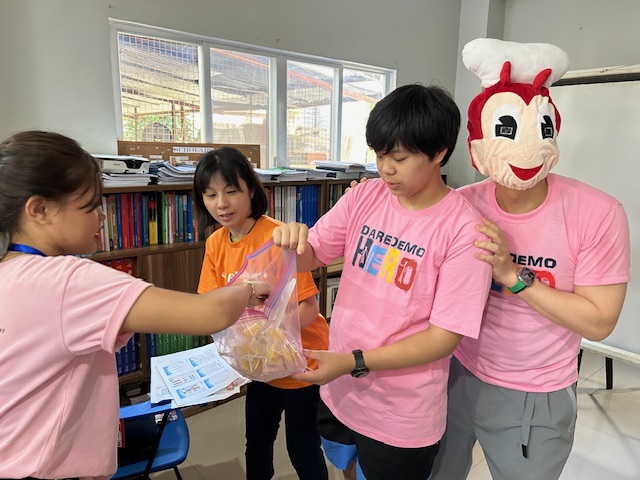

・海外歯科医療ボランティアのための世界のどこにでもできるような歯の染め出しOHIのパッケージを作る。そして、世界にハオブラシ10,000本を染め出しOHIしながら配るチャレンジの「スタート年」とする!

そこの衛生士さん、

このような目標を持つ私たちと一緒に働いてみませんか?

羽尾歯科医院 春日山では、「治せる衛生士」になりたい衛生士さんを随時募集しております。

ご希望の方は、羽尾歯科医院 春日山(025-527-4618)までご連絡下さい。

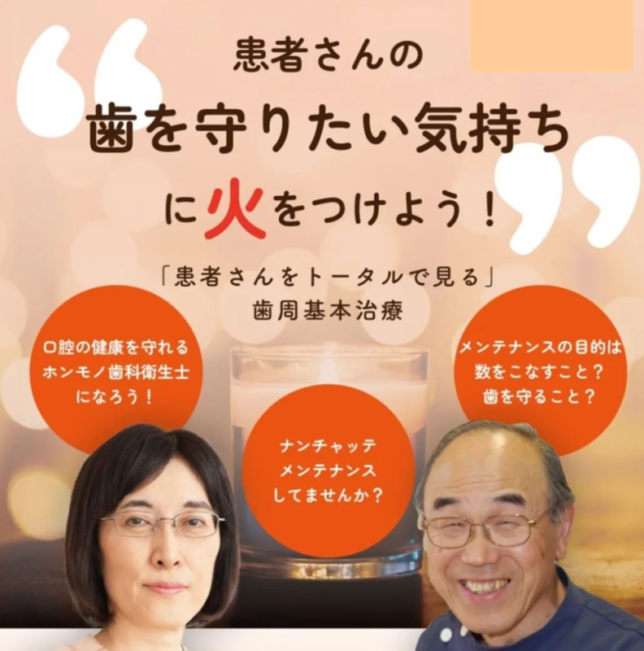

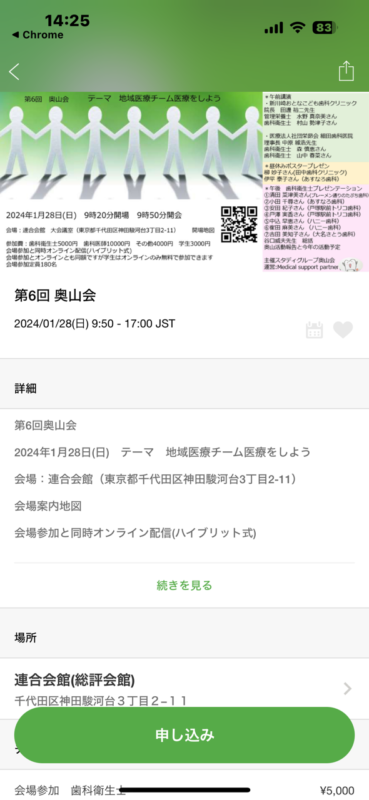

また、私たちが院内研修でお世話になっております奥山先生主宰の学会「第6回 奥山会」が1月27日(土)9:30より都内で開催されます。

この学会での発表は、衛生士の症例発表だけではなく歯科衛生士さんの人生ドラマをも感じることのできるヒューマンドキュメンタリー学会でございます。

「第6回 奥山会」でネット検索しますと申し込みサイトが出てきます。

会場参加はほぼ満席ですが、WEB参加は大丈夫です。

ぜひ、この機会にあなたも「治せる衛生士」になるターニングポイントを肌で感じてみませんか!

皆さんは、今年の目標、どのようなものを立てましたか?

目標を立てると、人生が前向きになります!

では、今年も予防歯科:羽尾歯科医院 春日山をよろしくお願いいたします。