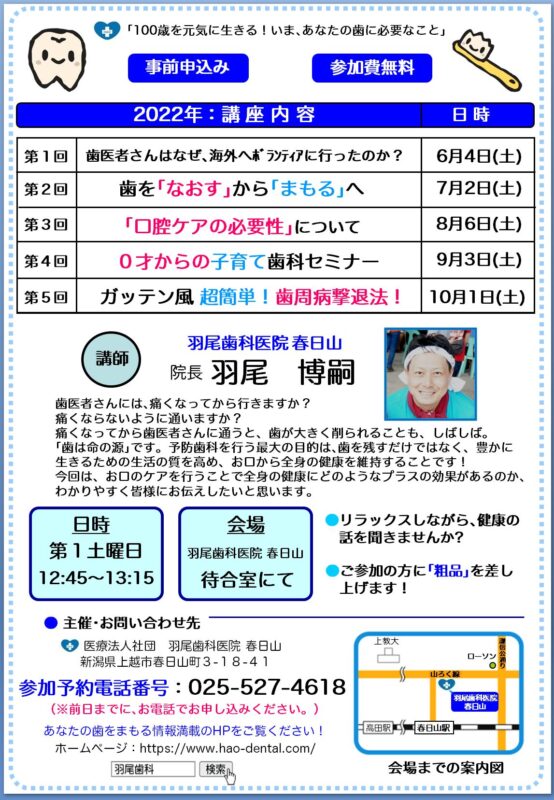

昨年は、コロナ禍や私の入院もあり、歯を守るための院内予防歯科セミナーをお休みしておりましたが今年は6月より全5回シリーズで開催致します!

今回は、昨年の私の闘病中の私自身の口腔ケアから学んだ体験談のお話しもスライドにとりいれました。

がん闘病中も口内炎を一度も発症しなかったそのノウハウをみなさんにご提供致します。

乞うご期待下さい。

お手数ですが、プレゼントの用意もありますので前日までにお電話にて予約のほどよろしくお願い致します。

みなさま、あけましておめでとうございます。

2022年の私の抱負を羽尾歯科医院 春日山の診療目標と共に述べさせていただきます。

羽尾歯科医院春日山が存在する意味、目標、理念は、院長である私の存在する意味、目標、理念と一致します。

私の歯科医療を行う上での理念、

目標はひとつ、

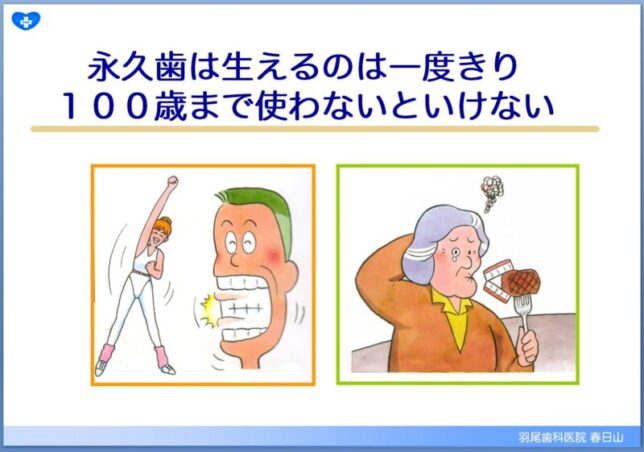

歯を「なおす」から「まもる」へ

です。

その理念、目標を達成するためには、その手段として

「歯のメンテナンスあっての歯の治療」

と言う考え方がとても重要になってきます。

患者さんも診療を行う私たち側の何も意識しないと、

これとは逆の

「歯の治療あっての歯のメンテナンス」の考え方に私たちも含めみなさんがとても陥りやすいのです。

それはなぜか。

まず、ひとつ目の理由として

①歯科医師も、歯科衛生士も学校の授業で「治療あってのメンテナンス」を教科書的に当然の事として習ってきていると言うことです。

いわゆる、早く病気を見つけて、「治療」を優先して先に行ってから、虫歯にならないようにメンテナンスに来てくださいね、の繰り返し。

一瞬、正解のようですが、このことは実は間違いなのです。

そしてふたつ目の理由として

②日本の公的医療保険制度が、病気になってから(病名がついてから)保険給付が行われる「疾病(しっぺい)給付型」であるという事です。

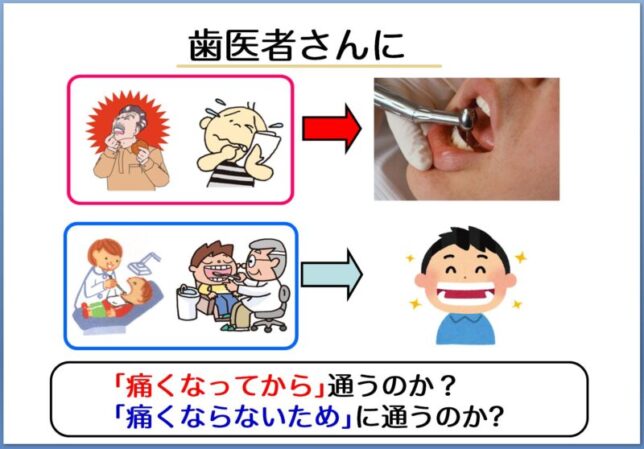

このシステムによって、私たちも患者さんも「何か病気になってから、医者、歯医者に行く、来てもらう」と言う考え方に陥りやすい事になります。

歯医者で言うと、この事は、虫歯になってから来ると歯は削られる、歯周病で揺れてから来れば抜歯になりやすいという事。

治療中心、治療優先では歯の寿命は歯医者に来るたびに縮まってゆきます。

以上の2つの理由から

医療従事者も患者さんも「治療」が先にあって(「治療」が重要であって)「予防」と言う考え方が定着しない、「メンテナンスあっての治療」と言う考え方も定着しづらいわけです。

では、これらの固定観念(価値観)の壁を打破して

「定期予防メンテナンス型歯科医院としての羽尾歯科医院春日山」を

定着させるには、どうしたら良いのか。

それは、

羽尾歯科医院春日山の私たちと患者さんとの「価値観」をすり合わせてゆくことが大切です。

そのために、

信頼関係構築のための会話やコミュニケーションが、重要となってきます。

自分の歯を守るのは、みなさん自身です。

あくまで私たちは、そのサポート役に過ぎません。

今年からは、

患者さんとの「コミュニケーション」や「会話」を大切に歯のメンテナンスを行なってゆきたいと考えております。

みなさま今年もよろしくお願いします。

先生も、西へ東へ走り回る「師走」。

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。

私も、先月に続きまして今回は上越市さんからの依頼で市内の保育園で親御さん向けの予防歯科講演会を行ってまいりました。

それでは、みなさん良いお年をお過ごし下さい。

安心してください。

抗がん剤治療の2クール目が終了しましたが、

まだ口内炎は出ていませんよ!

ただ、副作用は蓄積するらしく1回目よりも重いように感じます。

特に、「口の渇き」と「味覚異常」が強いです。

お水が「苦すっぱい」です。

ところで!

まさかの「がん」と「歯周病」の共通点を見つけました。

実は、日本における、がんの約 25%は、実は「感染症」が原因だったと言うことです。

そして、日本人は感染症由来のがんが多いということが、ほとんど知られておりません。

もちろん、私達が扱う歯周病や虫歯もれっきとした「感染症」と「生活習慣病」が原因の病気です。

まさにこれが「共通点」ですね。

そして「原因」が分かっているので予防ができます。

現在、原因が特定できて、確実に予防対策がとれるがんは、「喫煙」による肺がん、そして「感染症由来」のがんだと言われています。

たとえば、胃がんはピロリ菌、肝がんは肝炎ウイルス、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスが感染源と言うことが分かってきています。

これらを知らず、原因が分かっているのに予防もおろそかにして放置すれば、コロナ感染症同様に「防げる死」が多くなってしまいます。

今までの日本の医療界では、がんは「生活習慣」が大きな要因というのが定説でした。

しかし、米国・スタンフォード大学のパーソネット教授は、「感染症由来のがんは予防可能だから、日本においてはがん予防がおこないやすい国だ」 と述べました。

それが日本の国内で疫学的にも証明されるまでに約 20 年がかかり、いまになってやっとこの指摘が正しかったと医療関係者にも認知されている訳です。

つまり、 20 年近く日本の「がん予防対策」は遅れてしまったこととなります。

そして、歯科医師としてがん患者になって肌で感じることは、今回のがんも、普段から私たちが扱う歯周病も実は「免疫力」にがんの発症やかかったあとの治療の結果や予後が大きく左右されるのだと思います。

つまり、原因から考えてみても、ウィルスや細菌による感染が原因のがんも、お口の中の歯周病菌の感染によって引き起こされるがんも歯周病も、その後、「免疫力」を意識して上げることが発症も再発を予防することにもにつながってゆくのだと思います。

そして、重要なことは「免疫力は、ストレスにとても影響を受けやすい」と言うことです。

健康な人でも、1日約5000個の細胞ががん化しているといいます。

ですが、みんながみんな、がんになるわけではありません。

しかし、「自己免疫力」が、がん化した細胞をやっつけてくれているおかげで、たいていの人は、がんにならずに済んでいるわけです。

癌にならないためにも、病気の「予防の3段階」を意識することが大切だと思います。

・一次予防(生活習慣の改善や予防接種などで、病気を未然に防ぐ)

・二次予防(定期検査や検診を受け、病気を早期発見・早期治療をする)

・三次予防(病気を適切に治療し、悪化や再発を防止する)

この一次予防、二次予防にみなさんが参加することが重要です。

「体」も「歯」も換えはききません。

例えば、日本では毎年約5万人もの人が、胃がんで死んでいると言われています。

しかも 胃がんの 99%は「ピロリ菌」感染が原因 で、検査を受けて除菌すれば、がんになる確率が激減します。

事前に定期検査や検診を受け予防さえすれば、この5万人は死ななくてすむ可能性が高いと言うことになります。

日本はこういうことがあまり広く告知されていません。

予防の意識が意外と低い日本では、がんの原因といえば、一般に遺伝や喫煙のイメージでしょうし、胃がんはストレスとか暴飲暴食のせいだ、くらいの認識なんかもしれません。

しかし胃がんに関していえば、「ピロリ菌以外」が原因の場合はたったの0.5%程度です。

殆どの胃がんが、「ピロリ菌による感染」が原因と言うことになります。

もし、ピロリ菌の検査を受けて「陽性」が出たとしても抗生物質を飲むだけ胃の中のピロリ菌は除菌できますので胃がんの「予防」ができたことになります。

「胃がんは主に感染症である」「除菌すれば死なずにすむ」 ということを知らないで亡くなる方が、年間何万人もいると言うことも事実です。

日本では、具合が悪くなったら病院に行くのが当たり前だと考えられています。

しかし、これが大きな間違いで、検診は症状がないときに、定期的に受けるべきものなのだと思います。

このことは、原因が同じ性質である「歯周病」や「虫歯」についてもいえることなのだと思います。

私は、今回自分自身ががん患者なってみて、確実にがんを予防するために、 まずは症状の有無にかかわらず検診を受けるべきだと思います。

大腸がんなら、せめて便潜血検査(便に混じった血液を調べる) を受けることを強くオススメします。

50、 60 代なら、がんのもとになるポリープがあるかどうかも調べておくべきだと思います。

よく大腸がんは 50 代には何かしらのスクリーニング検査をしろといわれますが、気になるなら20、30代前半でもスクリーニング検査をうけることは、自分の生活習慣を見直すきっかけにしたり、病気に対する意識を高くする意味でも大切なのだと思います。

日本では、とにかく予防に金と時間をかける発想が乏しい用です。その代わり病気になった後の対処に、膨大なお金が使われます。

これは、世界でも誇れる日本の「国民皆保険制度」の性質上仕方ないことかもしれませんが、その影の部分「病気になってからの保険医療」「病気になってからの事後処理」「予防意識の低下」という弊害も生じてきます。

日本の医療を治療と闘病を中心にしてはいけません。

それなのに、なぜか日本人はやたらと健康や食事に意識が高いようにも感じます。

減塩やグルテンフリー、糖質カット・・・つねに健康のトレンドには敏感です。

それよりも、「(感染性の)がん」と「歯周病」の「検査と予防」が、確実で効率も良く予防もができるわけですからどちらも「予防」が大切なのだと思います。

今回は、真面目な記事で失礼いたしました。

なので、無理矢理おもしろ画像でおとします。(歯科医師芸人として、どうなのよ?)

お後がよろしいようで(^_^; アハハ…

みなさんこんにちは。

口腔内乾燥(ドライマウス)、嚥下痛への対策法、追加情報です。

私の近況は、口内炎はおかげさまでできておりません。

今のところは、歯科医師の私の考えた口内炎予防策で何とか上手くいっております。(詳細は、以前のブログ記事を参考にしてください)

が、しかし、放射線治療によるのどの痛み「嚥下痛」が、日増しに強くなってきております。

嚥下痛で一番困るのは、食べるときに痛い、ツバを飲むのも痛い、だから食欲が減ってくる、その結果免疫力が下がってしまうと言うことです

放射線治療はあと20回ほど続くので、痛みも強くなることが予想されます。

「攻め」の対策としては、積極的に痛みを減らすため主治医の先生に痛み止めの量を少し多くしてもらいました。

そして、自分自身でできる、購入できる、「守り」の対策としては、

前回お話しした「口腔内乾燥対策」と、今回紹介します「のどの痛みを減らす飲み物、トローチ」の予防対策を積極的に行ってみようかと考えております。

みなさんも、風邪でのどが痛いときなどにご活用ください。

また、コロナ禍でマスク着用時間が多い中、口呼吸による口腔内乾燥も生じやすいのでこの予防対策をご活用ください。

まずは、嚥下痛に優しい飲み物の紹介です。

嚥下痛が強くなると、水、お茶、炭酸系の飲み物ものどを通るときに刺激となり痛みを感じます。

病棟の看護師さんに、教えてもらいました。

「カルピスが、嚥下痛のどには痛くないらしい」説。

早速私も購入し自分で試してみました。

「マジだ、痛くない、でも、なんで?」

調べてみると、ポイントはとろみがあるか、ないか、と言うことです。

そして、冷えているよりも、常温か人肌ぐらいの飲み物の方が嚥下痛は起こりづらいようです。

私は、てっきりpHの値(酸性か、アルカリ性か)で、痛みが出るか出ないかなのかと考えていました。

ポイントは、「とろみ」だったのですね。

ですので、カルピスウォーターでは、とろとろ感が弱く、よりとろみの多い「濃いめのカルピス」や不二家の「ネクター」を常温で飲むのが嚥下痛のあるのどにはあまり痛みが出ず良いようです。

のどのケアとしてカラオケの前にも使えそうですね。

つまりは、とろとろの液体がのどにまとわりついてくれることによって、保湿効果があるようです。

ただし、カルピス系はかなり砂糖が入っておりますので、飲んだ後は、毎回歯を磨かないまでも、せめて、うがいをするかお茶を飲んでお口の中の糖分を洗い流し、虫歯を予防しましょう。

お茶で言うと、緑茶はカテキンによるのどの殺菌効果もあって良いのですが、ウーロン茶はのどの油分をとって潤いを減らしてしまい嚥下痛を誘発するので要注意です。

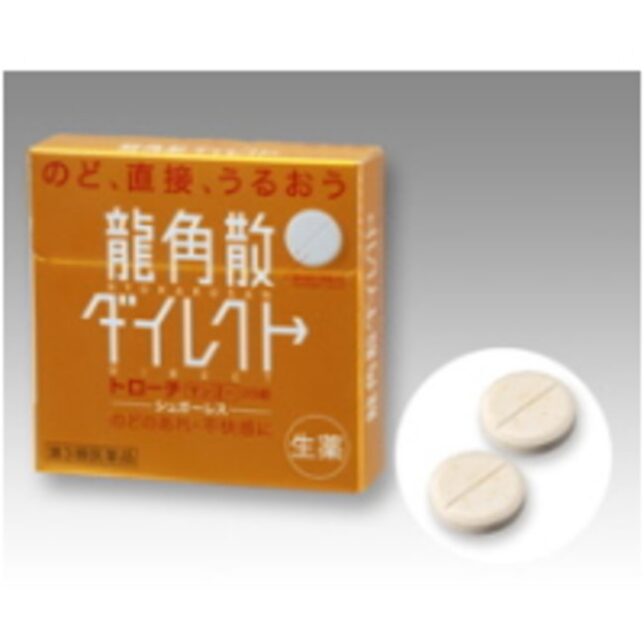

手に入りやすい、のどのお薬、トローチで言うと「龍角散ダイレクト」の細粒ではなくトローチタイプのものがオススメです。

使い方が重要で、コレを、寝る特に舌の上に置いて飲み込まずに寝ます。

そうすると、薬効が、ゆっくりじわりじわりと持続的に効いてくれるので、翌日にはのど痛みや調子がかなり復活します。

また、「とろみ」という点では、歯科用の保湿剤ものどの潤いを持続する効果があります。

前回も紹介しましたが、さらに追加で2種類ご紹介します。

当歯科医院で訪問歯科に一生懸命に取り組んでいるベテラン衛生士さんからオススメです。

一つ目は、「バイオティーン」です。

味はほんのり甘いので、使いやすいです。

うがい薬タイプよりもジェルタイプの方が、お口の中に長時間留まってくれるので、慢性の口腔内乾燥しやすい高齢者の方に向いているかと思います。

ちなみに、高齢者の方は、毎日お薬を服用されている方が多く、その薬の副作用で約半数の方が唾液の減少による口腔内乾燥に悩んでいると言われております。

二つ目は、オーラルケアの「ウェットキーピング」というコレもジェルタイプの保湿剤です。

ウェットキーピングは、天然アミノ酸系保湿成分「ベタイン」がお口にうるおいを補給します。

また、味が「アップル」と「パイナップル」の2種類があるんで、「保湿剤の味や風味が苦手」という方には味が選べる分、使いやすいかもしれません。

2つともドラッグストアには置いていないことが多いので、欲しい方はAmazonで購入してみてください。

また、寝たきりの方の口腔ケアにもこのジェルタイプの保湿剤は役に立ちますので、口腔ケア前にお口の中を湿らせるときにもご使用ください。

この方は、首が長い分、のどの対策も大変そうですね。

お後がよろしいようで。