オリンピックは閉会式を迎えましたが、こちら「抗がん剤の副作用の口内炎には、どの歯磨き粉とうがい薬が効くのか選手権」は、これからテンションアゲアゲで盛り上がってまいりたいとひとり病室で思います。

あと2時間ほどで、抗がん剤のシスプラチンの点滴が始まるので、それまでにこのプログだけはアップしたいと思います。

明日から、おう吐反応や倦怠感でしばらくブログアップできなかったらスイマセン。

しばしお待ちくださいませね。

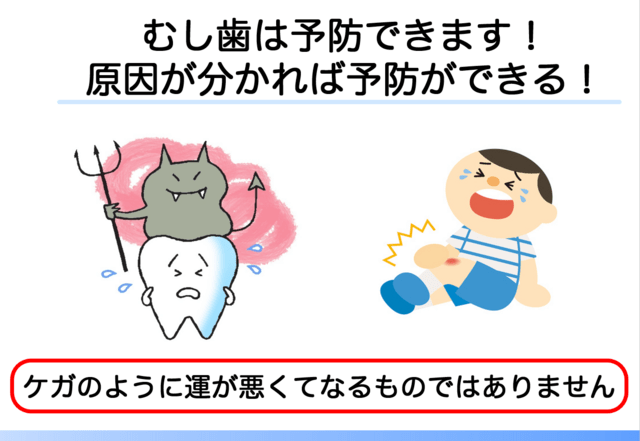

あらためまして、抗がん剤の副作用の口内炎に対する対策方法。

その方法は、口内炎の原因である

①原因であるバイ菌を積極的に減らす

②結果である口内炎=歯ぐきの炎症を抑える

の目的に合わせ歯磨き粉とうがい薬をチョイスしてみました。

ちなみに歯医者の私が普段自宅で使用したり、患者さんにおすすめしている歯磨き粉とうがい薬のセットは、

と、

上の二つのコンビです。

ただし、歯磨き粉「 ハグキプラス・プロ 」は、ぜひともかかりつけの歯科医院で購入してください!

同じ名前と同じ見た目でドラッグストアーなどで売っている 「 システマ・ハグキプラス・プロ 」 (真矢ミキさんがCMしている)は、日本の薬事法の関係で含まれている殺菌能力成分が少ないのです。

歯医者さんで売っているものの方が、薬効成分は多く、より多くのお口のバイ菌をやっつけてくれます。

見た目は一緒でも、中身は違いますのでご注意を!

この 「 ハグキプラス・プロ 」 は、いったい何がすごいのか!

まず、

歯周病予防にIPMPで殺菌!

虫歯予防にフッ素で歯質強化!

ここまでは今までの歯磨きペーストにもある効果でした。

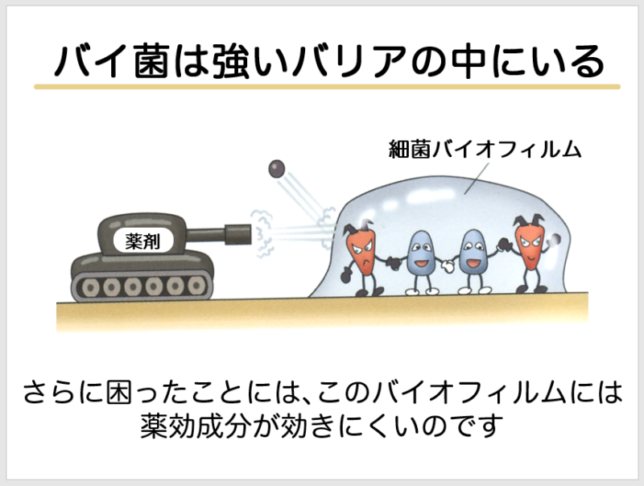

特にイソプロピルメチルフェノール(IPMP)の殺菌成分のパワーはすさまじくバイオフィルムの内部まで浸透、その中にいるバイ菌達を殺菌します。

通常の歯磨き粉の成分ですと、口の中のバイ菌達が作ったバイオフィルム(ぬめりのバリヤーのようなもの)に浸透せずその表面ではじかれてしまい、バイオフィルムの中のバイ菌達をやっつけることができません。

そして、ハグキプラス・プロは、さらに『歯肉の防御力を高める』という効果がプラスされた商品になります。

それで商品名に「プラス」と言う文字が足されています。

プラスされた「ビタミンE」の成分が、歯ぐきの修復と再生能力をパワーアップして、歯ぐき内部への細菌の侵入を防ぎます!

まさにバイ菌を攻めるだけではなく、自分の城の歯ぐきは守る、修復するという感じです。

歯周病に強い歯肉を目指します。

そして、「ハグキプラス・プロ」とコンビを組むのが、うがい薬の「コンクール」

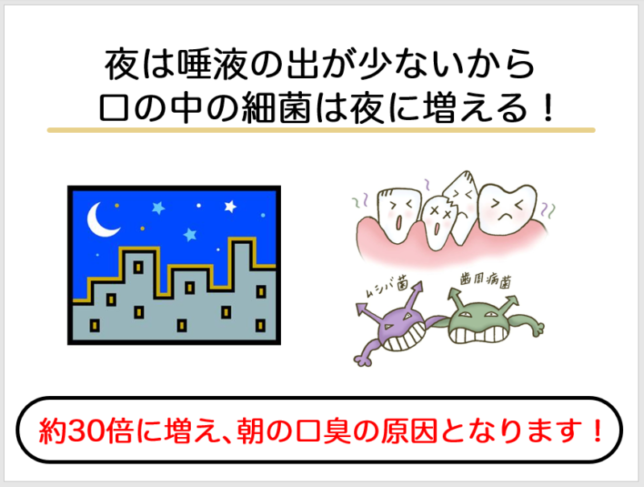

前回、ブログで書いたように、お口の中のバイ菌が1番増殖する寝ている5~6時間の長時間、歯ぐきにとどまって持続的にバイ菌の増殖を防いでくれます。

1日2回のうがいで、お口の中の細菌の数が半分になります。

さらにこの効果は寝ている間の約5~6時間持続し、口臭予防にも効きます!家族みんなで使えます!

「ハグキプラス・プロ&コンクール」

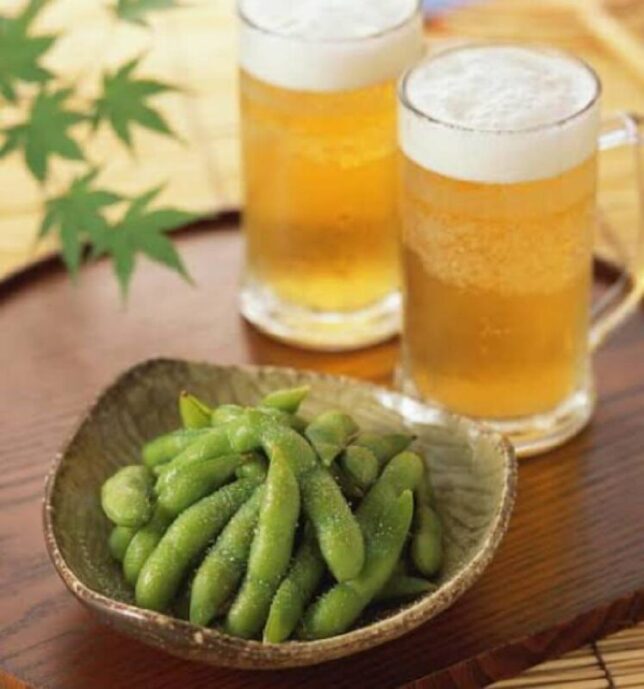

このコンビは、そう、例えてみるなら

「ビール&えだまめ」のような、

失敗の少ない安定の長く愛せるコンビとでもいえるのでしょうか。

しかし今回は、抗がん剤の影響によるひどい口内炎が予測され、食事が食べられず免疫力を落とすのはイヤでしたのでファーストチョイスは、いきなりの最強タッグコンビを選びました。

「え~、いつものやつ使うんじゃないの」、「ずるいじゃん」、「チキンだね」と言われたって私はかまわない。

だって「獅子は兎を捕らえるにも全力を尽くす」と言うではありませんか。

ライオンはうさぎを捕まえるのでも全力を出すように、簡単なことでもけっして手を抜かないということです。

口内炎は、甘く見てはいけないのです!

特に、抗がん剤治療中は、です。

口内炎は、できちゃったら、治るのに時間がかかし、とても痛いから、ストレスになるから、ご飯食べずらくなっちゃうし、できないことにこしたことはないのです。

ということでいきなり、最強の武器で口内炎という敵を迎え撃ちます。

「口内炎、人の弱みを狙って口の中にできるモンならできてみぃや!」という意気込みです。

ジャジャーン🌟

そして私がチョイスしたその最強のコンビは上の写真!

「システマSPTジェル+システマSPTメディカルガーグル」のコンビです。

このコンビの持つパワーは、例えるならば、私が子供の頃に活躍していた往年の「クラッシュギャルズ」の勢いといった感じでしょうか。

使えば一瞬でバイ菌達を粉砕する「クラッシュ人気大爆発」で口内炎も寄せ付けないと思います。

説明です。

まず、 「システマSPTジェル 」は、先ほど紹介した「ハグキプラス・プロ」に入っている成分、薬効はすべて入っています。

さらにその上、殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)が、ライオン(株)の歯磨剤としてはMaxの最大量配合し、さらに粘性の高いジェルにすることによって、歯肉や歯周ポケットに薬用成分が長くとどまらせ薬効成分を滞留させる工夫もされています。

このように、現在ライオン(株)の研究所が持つノウハウの全てを結集したものとなっています。

また、先ほど紹介した『ハグキプラス・プロ』は研磨剤が入っているので歯の着色汚れも効率よく取れます。

一方「SPTジェル」は、研磨剤が入っていないので、歯の着色はとれづらいのですが、研磨剤で歯を痛め易い歯の質の弱い人や、今回の私のようにのように口内炎などの粘膜の炎症症状が強く出ているときには、歯ぐきや粘膜を痛めつけないためにも研磨剤が入っておらず、バイ菌をよりやっつけてくれる殺菌能力の強い「SPTジェル」をチョイスがお勧めです。

そして、もう一つ重要なことをひとつ言い忘れておりました。

今回のケースのようにお口の中があれている場合に使用するハブラシは、弱った歯ぐきを強く刺激しないために毛の硬さは「やわらかめ」をチョイスしてください。

また、毛先は切りっぱなしの角の立ったものではなく歯ぐきに優しい丸い「ラウンドタイプ」のものをチョイスするようにしましょう!

切りっぱなしタイプの毛先は汚れはよく取れますが、歯ぐきに強く当たった場合、歯ぐきを痛めてしまう可能性があります。

そして、うがい薬の「SPT メディカルガーグル」は、

プラークの中から出てきたフラフラお口の中に浮いて存在している浮遊菌への殺菌力に優れたセチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)が入っています。

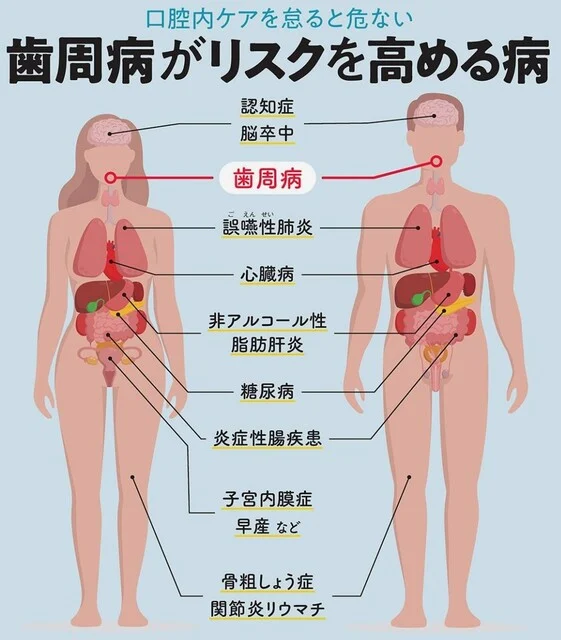

この配合されているCPCは、特に「ポルフィロモナス・ジンジバリス菌」をターゲットとして狙いを定めて優れた殺菌力を発揮します。

また、この 「ポルフィロモナス・ジンジバリス菌」 という口の中のバイ菌は、口の中に存在する500種類ほどの細菌の中のピラミッド社会の中で頂点に君臨するバイ菌です。

このワルの一番上に的を絞って殺菌できるということは、やくざ社会で例えるならば「組長をやっつけたので、組は崩壊」というバイ菌社会全体にも大きなダメージ効果を与えることができます。

と言うことで、私は今回入院するにあたり、私がチョイスしたその最強のコンビは、

「システマSPTジェル+システマSPTメディカルガーグル」のクラッシュギャルズ・コンビで入院時から歯を磨き、寝る前はうがいをしています。

もし、これでも、口内炎ができてしまった場合は!!!

安心してください、準備はしてありますよ。

万が一、ちゃんとそのためのレスキュー歯磨き粉、うがい薬そして「裏技」も実は準備してあります。

その紹介と、実は舌の上にいる「ラスボス」を除去する最強ツール「舌ブラシ」の説明はまた次回のお楽しみに。